Desigualdade faz mal à saúde

No inverno de 1846, uma epidemia de tifo, doença bacteriana transmitida por pulgas que causa febre alta, delírios e erupções cutâneas, assolava a região da Silésia, norte da Alemanha, provocando a morte de mais de 15 mil pessoas.

Sem saber o que fazer, o governo prussiano enviou ao local uma comitiva chefiada pelo jovem médico polonês Rudolf Virchow. Em 16 dias, ele chegou a uma conclusão: a epidemia era evitável, pois tinha como causas a pobreza, a fome, a corrupção e a desigualdade.

Além de formular leis que funcionavam só no papel, a aristocracia não reconhecia os mineradores de classes mais baixas como seres humanos. “É preciso deixar claro que não é mais uma questão de tratar um ou outro paciente com remédios, comida, moradia e roupas”, escreveu o médico em seu relatório. “Se nós de fato quisermos intervir na Silésia, temos de promover o avanço de toda a população e estimular um esforço comum.”

Naquela época, quando as causas das doenças ainda eram desconhecidas e acabavam sendo atribuídas a miasmas, as ideias de Rudolf Virchow provocaram incômodo.

No verão de 1986, uma doença que causava febre alta, manchas e dores no corpo afetava crianças e adultos na Baixada Fluminense, norte do Rio de Janeiro, naquele que seria o retorno das epidemias de dengue no Brasil.

Um milhão de pessoas foram ameaçadas só no Rio; o total de casos chegou a 33.568 no país, 12.480 dos quais na capital fluminense. As condições da Baixada, com alta insalubridade, aglomerados de pessoas e falta de informação sobre a prevenção — eliminar focos de água parada, essenciais para a reprodução do mosquito —, eram perfeitas para a proliferação da doença.

Trinta e um anos depois, pouco mudou. A dengue se espalhou pelo país e chegou a capitais como São Paulo, onde bairros como a Brasilândia, periferia na zona norte recordista no número de casos na cidade, convivem com ela há pelo menos seis anos.

Há dois, transformou-se em uma nova epidemia: em seu auge, em 2015, foram 3,6 mil casos a cada 100 mil habitantes — para se ter uma ideia, uma doença é considerada epidêmica quando existem mais de 300 casos por 100 mil habitantes em uma região.

Lixões e esgoto a céu aberto, casas coladas umas nas outras, falta de informação sobre como se prevenir e falta de drenagem das águas de chuvas de verão permanecem cenários perfeitos para a proliferação do mosquito, que depois chegou a outros bairros da cidade.

Na Brasilândia, os moradores já não se perguntam se terão dengue, mas quando. E, enquanto a situação permanecer igual àquela da Baixada em 1986, não é exagero dizer que eles têm razão.

“As epidemias não apontam sempre para deficiências da sociedade? Pode-se considerar como causas as condições atmosféricas, as mudanças cósmicas gerais e coisas parecidas, mas em si e por si esses problemas nunca causam epidemias. Elas só podem existir onde, devido a condições sociais de pobreza, o povo viveu durante muito tempo em uma situação anormal”, disse Virchow no século 19, em uma constatação que parece cada vez mais atual.

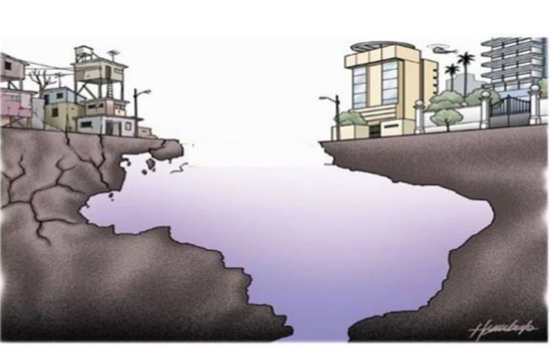

O médico polonês é tido como um dos pais da medicina social, área que estuda como a estrutura social determina a saúde da população. Se em 1846 Virchow foi considerado revolucionário por apontar a pobreza como determinante de uma epidemia, algo que atualmente é aceito na medicina, os pesquisadores da área enfrentam hoje outro desafio: mostrar como a desigualdade social prejudica a saúde da sociedade toda, não só a dos mais pobres.

“Não adianta você se esconder atrás de muros em condomínios, uma hora as consequências vão chegar”, afirma a pesquisadora da Fiocruz Celia Landmann Szwarcwald. A dengue está aí para mostrar isso. No auge da epidemia em São Paulo, em 2015, o número de casos por 100 mil habitantes chegou a quase 400 no Itaim Bibi, um dos bairros mais ricos da cidade.

Szwarcwald é editora do suplemento A Panorama of Health Inequalities in Brazil (Um Panorama das Desigualdades em Saúde no Brasil), publicado no International Journal for Equity in Health no fim do ano passado. Nele estão reunidas análises realizadas com base na última Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada em 2013.

Um dos resultados que mais chamam a atenção é o de que, embora a saúde do brasileiro tenha melhorado na sua totalidade, ainda existe uma diferença muito grande entre a expectativa de vida de cada região.

Pelas estatísticas, os moradores da região Sudeste, por exemplo, vivem em média cinco anos a mais do que os do Nordeste. Mesmo assim, os habitantes do Sudeste têm vida mais curta que a possível nos países nórdicos, conhecidos pelos bons índices de igualdade social.

O problema, no entanto, não está restrito ao Brasil, mostra outro estudo publicado em fevereiro na revista médica britânica The Lancet. Feita com 1,7 milhão de pessoas de Reino Unido, França, Suíça, Portugal, Itália, EUA e Austrália, a pesquisa mostrou que o risco de morrer antes dos 85 anos é 46% maior entre os mais pobres.

“Embora a saúde dos mais ricos não esteja necessariamente ameaçada, as desigualdades têm um custo alto para a sociedade e para os sistemas de saúde, então, a longo prazo, todos pagam por elas”, diz a epidemiologista Silvia Stringhini, da Universidade de Lausanne, na Suíça, uma das autoras do estudo.

Fonte: Galileu